7 * 24

多渠道服务支持

前 言

本文件按照 GB/T 1 . 1—2020《标准化工作导则 第 1 部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定 起草 。

本文件是 GB/T 42383《智能制造 网络协同设计》的第 2 部分 。 GB/T 42383 已经发布了以下 部分:

— 第 1 部分:通用要求 ;

— 第 2 部分:软件接口和数据交互 ;

— 第 4 部分:面向全生命周期设计要求 ;

— 第 5 部分:多学科协同仿真 。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利 。本文件的发布机构不承担识别专利的责任 。

本文件由中国机械工业联合会提出 。

本文件由全国工业过程测量控制和自动化标准化技术委员会(SAC/TC124)归口 。

本文件起草单位:上海工业自动化仪表研究院有限公司 、中国电子技术标准化研究院 、广州能源检 测研究院 、上海宇航系统工程研究所 、中国航发上海商用航空发动机制造有限责任公司 、浙江大学 、南京 优倍自动化系统有限公司 、卡奥斯工业智能研究院(青岛)有限公司 、上海智能制造功能平台有限公司 、 大全集团有限公司 、国机工业互联网研究院(河南)有限公司 、机械工业仪器仪表综合技术经济研究所 、 深圳未来智控技术有限公司 、江苏华夏仪表有限公司 、厦门宇电 自动化科技有限公司 、陕西奥立纬物联 科技有限公司 、申能(集团)有限公司 、东莞理工学院 、沈阳工业大学 、瑞立集团瑞安汽车零部件有限公 司 、杭州沃镭智能科技股份有限公司 。

本文件主要起草人:王英 、李佳 、贺钊 、孙瑜欣 、刘靖华 、项宏伟 、黄文君 、马传荣 、张艾森 、肖红练 、 任涛林 、柳军 、徐慧 、关俊涛 、冯夏维 、魏天财 、孙建宇 、粟晓立 、吴禹锟 、俞从正 、张志 、梅军 、董赢 、王嘉宁 、 张晓玲 、李传武 、郭斌 、何宏宏 、韩丽 、欧阳文 、周志勇 。

引 言

GB/T 42383《智能制造 网络协同设计》拟由以下 5 个部分构成 。

— 第 1 部分:通用要求 。 目 的在于规定网络协同设计的总则 、一般要求和网络协同设计平台要 求 。适用于异地设计参与方在网络协同设计平台的支持下 , 开展智能制造领域复杂产品系统 协同设计的实施和管理 , 也适用于网络协同设计平台的搭建 。

— 第 2 部分:软件接口和数据交互 。 目的在于规定智能制造领域网络协同设计平台中软件接 口 和数据交互设计中需满足的技术要求 , 并给出了软件接口类型和数据交互基础协议的说明 。 适用于智能制造领域复杂产品和设备的网络协同设计平台设计过程中软件接口和数据交互架 构的构建及技术的实施 。

— 第 3 部分:知识库 。 目的在于规定网络协同设计系统知识库的模型及管理要求 、知识库构建 、 知识库功能和知识库应用要求 。适用于网络协同设计系统知识库的构建 、管理 、应用及维护 。

— 第 4 部分:面向全生命周期设计要求 。 目的在于规定面向全生命周期设计通用要求 、面向全生 命周期协同设计要求和面向产品生命周期各阶段的具体设计要求 。适用于智能制造领域复杂 产品系统及其子系统的全生命周期网络协同设计与管理 。

— 第 5 部分:多学科协同仿真 。 目的在于规定网络协同设计过程中的多学科协同仿真系统架构 要求 、技术要求 、功能要求 、仿真系统建设 、仿真流程建设和系统应用逻辑等内容 。适用于智能 制造领域网络协同设计过程中的多学科协同仿真 , 领域范围可包含多场强耦合仿真 、多场弱耦 合仿真和多学科联合仿真等领域 。

智能制造 网络协同设计

第 2 部分:软件接口和数据交互

1 范围

本文件规定了智能制造领域网络协同设计平台中软件接口和数据交互设计中需满足的技术要求 , 并给出了软件接口类型和数据交互基础协议的说明 。

本文件适用于智能制造领域复杂产品和设备的网络协同设计平台设计过程中软件接口和数据交互 架构的构建及技术的实施 。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款 。其中 , 注 日期的引用文 件 , 仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件 , 其最新版本(包括所有的修改单)适用于 本文件 。

GB/T 42383 . 1—2023 智能制造 网络协同设计 第 1 部分:通用要求

3 术语和定义

GB/T 42383 . 1—2023 界定的以及下列术语和定义适用于本文件 。

3.1

耦合性 coupling

软件系统中模块间信息或参数相互依赖的程度的一种度量 。

注 1 : 模块之间依赖越紧密 , 其耦合性就越高;模块之间越独立 , 则耦合性越低 。

注 2 : 模块间耦合的高低取决于模块间接口的复杂性 、调用的方式及传递的信息 。

3.2

中间件 middleware

一个将数据与功能封装在一起以完成特定任务的计算机程序 。

注 1 : 中间件不能单独运行 , 要在其宿主程序中与其他程序一起协调地工作 。

注 2 : 中间件把应用程序与系统所依附软件的较低层细节和复杂性隔离开来 , 使应用程序开发者只处理某种类型 的单个应用接口 , 其他细节则由中间件处理 。

[来源: GB/T 18726—2011 , 3 . 6 , 有修改]

4 总则

智能制造网络协同设计平台可调用来自多个不同软件系统中的远程资源 , 并对远程资源进行协同 。 GB/T 42383 . 1—2023 给出了智能制造网络协同设计平台体系结构 。在网络协同设计平台中存在多种 异构软件 , 从分布上包括各设计参与方的设计子系统和协同设计平台中的软件;从种类上包括各种异构 的产品设计软件 、管理软件和协同工具 。同时 , 协同设计软件与其他相关领域应用软件 , 例如过程管理 软件 、企业资源管理软件 、生产执行系统等也发生数据交互 。本文件给出了在实现异构系统和软件的交互中软件接口的类型分类 、一般要求;同时给出了数据交互的一般要求 。

5 软件接口

5 . 1 概述

智能制造网络协同设计平台软件接口设计的目标是实现协同成员间的智能互联 、资源共享和协同 服务 。

5 . 2 分类

5 . 2 . 1 模型类接口

主要包括流程模型类接口和仿真模型类接口 , 流程模型类接口应包含流程运行类接口 、流程定义类 接口 、流程监控类接口等 , 仿真模型应包含仿真定义类接口 、仿真运行类接口和仿真监控类接口等 。

a) 流程模型类接口 :

5.2.2

数据类接口

数据类接口应包含数据获取 、数据分析 、数据处理 、数据存储等类型接口 。

a) 数据获取类接口包含:企业设备/产品/服务获取 、设备/设备实例获取 、实例网关获取 、采集点 获取 、人机料法环质量数据获取等 。

b) 数据处理类接口包含:数据清洗 、数据转换 、数据整合等 。

c) 数据存储类接口包含:数据源获取 、数据存储等 。

d) 数据分析类接口包含:综合效率分析 、状态分析 、质量管理数据分析等 。

5 . 2 . 3 服务类接口

服务类接口为统一中间件应用 , 宜包含统一消息 、统一缓存 、统一搜索 、分布式业务组件 、消息推送 等类型接口 。

a) 统一消息类接口包含:消息订阅 、消息发布 、消息监控 、消息管理等 。

b) 统一缓存类接口包含:数据存储缓存 、缓存数据获取 、缓存数据过期设置等 。

c) 统一搜索类接口包含:数据源设置 、索引创建 、分类查询等 。

d) 分布式业务组件类接口包含: 分布式事务 , 分布式一致性 , 分布式锁等 。

e) 消息推送类接口包含: 即时消息(IM)推送、非 IM类推送(例如手机短信推送、手机 APP推送)等。

5 . 2 . 4 应用管理类接口

应用管理类接口应包含应用治理 、部署发布 、持续迭代 、中间件接入 、监控管理等类型接口 , 其中:

a) 应用治理类接口包含: 应用服务实例注册 、实例发布 、应用服务健康管理 、应用服务负载均衡

管理等 ;

b) 部署发布类接口包含:应用创建 、应用上传 、服务绑定 、服务解绑定 、应用启动 、应用实例数设 置 、应用动态伸缩设置 、应用停止 、获取域名详情 、绑定域名 、解绑域名 、应用销毁等 ;

c) 持续迭代类接口包含:版本库创建 、代码上传 、代码下载 、获取代码分支 、持续迭代设置 、创建版 本等 ;

d) 中间件接入类接口包含:服务接入 、创建服务实例 、服务实例配置 、获取环境变量 、删除服务实 例 、获取服务实例状态等 ;

e) 监控管理类接口包含:应用流量监控 、应用访问量监控 、应用内存监控 、监控报警设置等。

5 . 2 . 5 安全类接口

安全类接口应包含身份认证 、权限管理 、访问控制 、密钥管理 、数据加解密 、人员信息 、敏感信息管 理 、外部授权管理等类型接口 ;其中 :

a) 身份认证类接口包含:认证信息获取 、认证信息上传等 ;

b) 权限管理类接口包含:权限获取 、权限授予 、权限删除等 ;

c) 访问控制类接口包含:权限资源获取 、访问监控等 ;

d) 密钥管理类接口包含:密钥上传 、密钥删除等 ;

e) 数据加解密类接口包含:数据加密 、数据解密等 ;

f) 人员信息类接口包括:人员信息获取 、人员信息的维护等 ;

g) 敏感信息管理类接口包含:信息脱敏接口 ,内容审查接口等 ;

h) 外部授权管理类接口包含:外部应用访问管理 、外部应用认证管理等。

5 . 2 . 6 资源管理类接口

资源管理类接应包服务器资源 、网络资源 、存储资源等类型接口 ;其中 :

a) 服务器资源类接口 :服务器虚拟机的管理相关接口等 ;

b) 网络资源类接口 :虚拟网络管理相关接口等 ;

c) 存储资源类接口 :共享网盘的申请 、共享存储的申请等。

5 . 3 一般要求

5 . 3 . 1 规范性

规范性要求包括 :

a) 接口应进行版本控制,对版本有详细描述,版本之间应相互独立。

b) 接口应包含 0 个或多个参数,接口应标注参数名称 、是否必选 、数据类型 、范围及参数示例等内 容 。若有特殊的组合限制和说明,宜在接口说明上给予标注,对于非必选接 口 ,宜给出接口非 必选下的默认值。

c) 接口设计时应考虑其调用设计,包括但不限于最大调用超时时间,是否需要管控调用次数间 隔,相关设计和约束需要通过定义或者说明的方式在文档中体现,并明示其异常返回说明和处 置措施。

5 . 3 . 2 实用性

实用性要求包括 :

a) 应避免接口重复,减少请求次数,提高程序稳定性和任务执行率 ;

b) 宜减少参数传递,按请求情况进行传递 ;

c) 语言和操作系统无关性,使用统一的编码处理规则满足不同语言以及国际化的需要,例如使用 UTF-8 编码以及使用 RFC3389 日期格式化等 。

5 . 3 . 3 易用性

易用性要求包括 :

a) 接口及参数应命名准确,名称包含必要内容,易于理解 ;

b) 接口应遵循统一的返回结构,包括但不限于调用错误编码和错误描述以及必要异常额外信息 ;

c) 接口应遵循单一职能原则,单一接口有限执行单一明确功能,根据设计的需要接口提供方应根 据实际需通过实现接口的组合对外提供满足一定功能 、业务需要的接口 ,避免调用方重复多次 进行组合式调用 。

5 . 3 . 4 开放性

开放性要求包括 :

a) 接口应根据应用需求进行不同级别开放性设计,并支持多种应用框架 ;

b) 接口应满足多种开放语言和环境的应用,避免依赖单一操作系统或者单一开发语言,避免使用 开发语言或者系统自带编码 、解码等强耦合技术 。

5 . 3 . 5 可扩展性

可扩展性要求包括 :

a) 接口应支持系统在资源充分利用的前提下进行平滑移植和扩展 ;

b) 系统并发增加时可动态扩展 。

5 . 3 . 6 数据类型

调用接口时,应标注参数数据类型,以及是否可为空或者默认字段 。

6 数据交互

6 . 1 概述

数据交互技术应实现网络协同平台软件系统间数据正确交互,根据实际的业务和应用功能的需要, 选择合适的数据交互方式,基本原则如下 :

— 非必要强一致性和强关联性的交互,宜采用通过中间件的方式来实现异步交互,例如借助消息 中间件传递和处理 ;

— 强一致性和强关联性的交互,可通过中间件方式引用例如分布式事务等方式来实现同步交互, 亦可通过采用其他框架进行同步调用,例如同步超文本传输协议(HTTP)请求,同步数据库操 作,同步文件存储操作等 。

6 . 2 基础交互协议

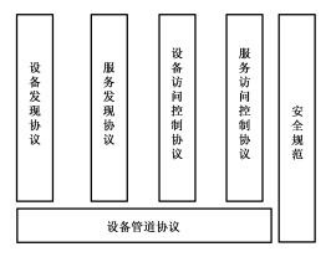

基础交互协议宜包括设备发现协议 、服务发现协议 、设备访问控制协议 、服务访问控制协议 、设备管 道协议和安全规范等 。

a) 设备发现协议:定义了网络协同设计中数据交互设备信息的发布和发现机制 。 当网络协同设 计中的设备需要进入网络时,通过设备发现协议向网络上发布及注册设备资源信息,也可发现 网络中已有的其他数据交互技术要求及设备资源相关信息 。

b) 服务发现协议:定义了网络协同设计中数据交互服务信息的发布和发现机制;设备中的服务可

借助该协议发布自身服务相关信息 , 并发现网络中其他设备的服务信息 。

c) 设备访问控制协议:定义了网络协同设计中设备间的数据交互和控制机制 。设备可以借助该 协议与其他设备组成设备群组进行设备集中管理 , 也可借助该协议实现对其他数据交互设备 的配置管理 。

d) 服务访问控制协议:定义了网络协同设计中对服务的访问控制机制 , 包括对服务的访问方式 、 控制机制等协商过程 , 以及根据协商结果实现用户对服务的访问和服务状态变化的获取 。

e) 设备管道协议:定义了网络协同化设计中设备间统一的通信框架及设备间的消息转发机制 。

通过该协议 , 具有不同网络介质的设备可通过通信协议直连或消息转发的方式实现相互通信 。

f) 安全规范:定义了网络协同设计数据交互过程中的安全机制 , 包括设备间或服务间的身份认

证 、授权管理 、资源访问管理 、数据传输加密以及敏感信息脱敏等 。 协议结构如图 1 所示 。

图 1 基础交互协议结构

6 . 3 一般要求

6 . 3 . 1 交互数据

交互数据应符合 GB/T 42383 . 1—2023 中 5 . 3 的要求 。

6 . 3 . 2 数据语言

数据语言应满足简单性 、跨平台性和可扩展性的要求 。数据编码应采用 UTF-8 编码方式满足国际 化需要 , 日期等必要内容格式应采用例如 RFC3389 等国际化格式 。

示例 : 可扩展标记语言(XML)是一种用于标记电子文件使其具有结构性的标记语言 , 能提供统一的方法来描述和 交换独立于应用程序或供应商的结构化数据 。对于网络协同设计系统间集成 、数据交换来说 , XML可以提供传输过程 最简单的文本文档 , 支持在多种平台上使用 , 并允许用户根据需要定义新的标签的能力 。

6 . 3 . 3 交互实时性

应根据数据交互场景的需求 , 选择合适的数据交互方式 , 满足场景实时性要求 。

6 . 3 . 4 交互耦合性

应在空间 、时间及控制流三个维度实现松散耦合:

a) 空间松散耦合:数据交互双方无须知道对方具体地址 ;

b) 时间松散耦合:数据交互双方无须处于同时开机或在线状态 ;

c) 控制流松散耦合:数据交互双方无须阻塞等待 。

参 考 文 献

[1] GB/T 18726—2011 现代设计工程集成技术的软件接口规范

特别声明: 本文版权归原作者所有,本文所用图片、文字如涉及作品版权,请第一时间联系我们删除。本平台旨在提供行业资讯,不代表本站立场!

Notice: The copyright of this article belongs to the original author. If the pictures and text used in this article involve the copyright of the work, please contact us to delete the first time. This platform is intended to provide industry information and does not represent the position of this site